ملخص تنفيذي

يصدر هذا التقرير ” الطلقة الاولي” عن مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان ضمن إطار مشروعه الخاص بـ” صوت عادل “، ويُعد مساهمة تحليلية وتوثيقية في فهم أبعاد خطاب الكراهية المتفشي في المنصات الرقمية السودانية، والذي بات يشكل أحد أخطر الأدوات الرمزية التي تُغذي العنف، وتُشرعن التمييز، وتُمهّد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

يرتكز التقرير على تحليل نوعي وكمي لـ337 حالة منشورة علنًا خلال شهر يونيو 2025 على ثلاث منصات رئيسية: إكس (Twitter)، فيسبوك، وتيك توك. وقد تم استخدام أدوات تحليل علمي (SPSS وNVivo) لرصد وتصنيف الخطاب، وفق أنواعه الثلاثة: الخطاب العرقي، الخطاب القائم على الرأي السياسي، والخطاب الخطير الذي يشمل التحريض المباشر على العنف والإبادة والتهديد الجماعي.

توصل التقرير إلى أن الفضاء الرقمي السوداني يشهد مستويات عالية من التحريض، التجريد من الإنسانية، التخوين، ونزع المواطنة، وأن هذه الأنماط اللغوية تُستخدم في صناعة عدو داخلي جماعي، وتُشرعن ممارسة العنف ضده، سواء مادياً أو رمزياً. كما بيّن التحليل أن بعض المنصات مثل تيك توك، رغم قلة المحتوى المنشور فيها، تُنتج تفاعلاً أعلى، ما يسلّط الضوء على دور الوسائط البصرية القصيرة في تسريع انتشار خطاب الكراهية، لا سيما بين الشباب.

ويُظهر التقرير كيف يسهم هذا الخطاب في تفاقم العنف عبر خلق تصور بأن القتل أو الإقصاء حل مشروع، وفي شرعنة التمييز عبر إحياء تراتبيات عرقية وجهوية تعيد إنتاج مفهوم “المواطن الكامل” مقابل “الدخيل”، وفي تبرير انتهاك الحقوق من خلال ربط الآخر بالخيانة أو النجاسة أو الدونية. كما يُبيّن التقرير أن خطاب الكراهية يُنتج بيئة اجتماعية ونفسية تقبل بالعنف وتُكافئ عليه، في ظل غياب رادع قانوني أو أخلاقي.

على المستوى القانوني، يُبيّن التقرير أن هذا الخطاب يُمثّل خرقًا واضحًا لعدة اتفاقيات دولية صادق عليها السودان، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التمييز العنصري، ونظام روما الأساسي، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما أن القانون الجنائي السوداني لا يحتوي على نصوص كافية أو واضحة لتجريم خطاب الكراهية، ما يترك فراغًا قانونيًا خطيرًا يُستغل من قبل الفاعلين السياسيين والعسكريين.

استنادًا إلى النتائج، يقدّم التقرير حزمة من التوصيات تشمل:

- ضرورة إصدار تشريع وطني يجرّم خطاب الكراهية صراحة وفق المعايير الدولية.

- تفعيل دور مؤسسات العدالة والمجتمع المدني في الرصد والمساءلة والتوعية.

- الضغط على شركات التواصل الاجتماعي لتعزيز خوارزميات الكشف والاستجابة الفعالة في السياق السوداني.

- توسيع ولاية الآليات الدولية، مثل بعثة تقصي الحقائق والمحكمة الجنائية الدولية، لتشمل خطاب الكراهية كجزء من بنية الجرائم والانتهاكات المستمرة في السودان.

في الختام، يؤكد التقرير أن مواجهة خطاب الكراهية ليست فقط مسؤولية أخلاقية، بل أولوية قانونية وأمنية ومجتمعية، وأن التصدي له يمثل حجر الأساس في أي مسار حقيقي نحو السلام العادل والمستدام في السودان.

مقدمة :

في ظل النزاع الدموي الذي يفتك بالسودان منذ أبريل 2023، وما خلفه من دمار واسع في النسيج الاجتماعي، وتفكك مؤسسات الدولة، وتصاعد غير مسبوق في العنف والانتهاكات، بات من الضروري تسليط الضوء على الأبعاد غير المرئية للصراع، وفي مقدمتها خطاب الكراهية الذي ينتشر بوتيرة متسارعة في الفضاء الرقمي، ويؤدي دورًا مركزيًا في تأجيج العنف، وتغذية الانقسام، وتبرير الجرائم.

انطلاقًا من رسالته في تعزيز العدالة والمساءلة، أعدّ مركز كادن للعدالة وحقوق الإنسان هذا التقرير “الطلقة الاولي” ضمن إطار برنامج ” صوت عادل “، والذي يسعى إلى توثيق وتحليل ومكافحة خطاب الكراهية في السياق السوداني ، وإنتاج معرفة حقوقية معمّقة تُسهم في دعم جهود العدالة ، وإصلاح الخطاب العام، وتعزيز آليات الحماية. ويُعد تقرير ” الطلقة الاولي ” باكورة سلسلة من التقارير والدراسات الدورية وغير الدورية التي سيصدرها المركز في إطار مشاريع البرنامج ، والتي ستغطي قضايا متعددة متعلقة بخطاب الكراهية.

يركّز هذا التقرير على “خطاب الكراهية في المنصات الرقمية السودانية خلال النزاع”، بوصفه ظاهرة متنامية تُستخدم فيها اللغة كسلاح للتحريض، والتجريد من الإنسانية، وشرعنة الانتهاكات. ويستعرض التقرير تحليلاً نوعيًا وكميًا لـ337 حالة منشورة علنًا على منصات إكس (تويتر سابقًا)، فيسبوك، وتيك توك، خلال شهر يونيو 2025، باستخدام أدوات علمية( NVivo , SPSS) .

وقد صنّفت الحالات وفق ثلاث فئات رئيسية: الخطاب العرقي، الخطاب القائم على الرأي السياسي، والخطاب الخطير الذي يتضمن التحريض على القتل والإبادة والتهديد الجماعي. كما يسلّط التقرير الضوء على الجهات المنتجة لهذا الخطاب، والوسائط المستخدمة، والفئات المستهدفة، مع تحليل الأثر الاجتماعي والقانوني الناتج عنه، وربطه بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة.

يأمل مركز كادن من خلال هذا العمل أن يُسهم في فتح نقاش واسع حول العلاقة بين الخطاب والعنف، وتعزيز الوعي المجتمعي والمؤسسي بمخاطر التطبيع مع الكراهية، والمساعدة في بناء إطار قانوني ومجتمعي يحاصر خطاب التحريض، ويوفّر الحماية للضحايا، ويمهّد الطريق نحو مساءلة جادة، وعدالة شاملة.

إنّ هذا التقرير ليس فقط محاولة لتوثيق خطاب الكراهية، بل دعوة لقراءته بوصفه جسرًا بين اللغة والعنف، بين الكلمة والرصاصة، بين التواطؤ والصمت. وما لم تتم مواجهة هذا الخطاب كجريمة ممنهجة، فإن الطريق إلى العدالة والسلام سيظل محفوفًا بالمجازر الرمزية قبل أن تكون مادية.

السياق العام :

يأتي تقرير ” الطلقة الاولي” في سياق بالغ التعقيد تعيشه جمهورية السودان، حيث يشهد البلد منذ منتصف أبريل 2023 واحدة من أعنف الحروب في تاريخه الحديث، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقد اندلعت هذه المواجهات نتيجة لتصاعد التوترات بين القوتين العسكريتين بعد فشل مسار التسوية الانتقالية، وتعثر التسوية المقترحة لتوحيد الجيوش وفق ما نص عليه الاتفاق الاطاري الموقّع في ديسمبر 2022.

سرعان ما اتسعت رقعة النزاع لتشمل معظم مناطق العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، وأخذت طابعًا مزدوجًا يجمع بين الحرب النظامية والنزاع الأهلي المدفوع بالانقسامات العرقية والسياسية والجهوية. وبفعل ذلك، انزلقت البلاد إلى حالة من الانهيار المؤسسي، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات، ونزوح داخلي وخارجي واسع النطاق، حيث فاقت أعداد النازحين داخليًا 7 ملايين شخص، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة حتى منتصف 2025.

في هذا المناخ المأزوم، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات صراع موازية تعكس حالة الاستقطاب الحاد، وتُغذّيها في الوقت ذاته. فقد أصبحت الفضاءات الرقمية مساحات مشحونة بخطاب الكراهية، تستخدم فيها أدوات اللغة، الدين، العرق، والتاريخ لتبرير العنف أو التحريض عليه أو شيطنة الخصوم السياسيين والعرقيين. وبرزت فيها حملات ممنهجة تسعى لتصفية الآخر رمزيًا، أو نزع إنسانيته، أو استبعاده من التصوّر الوطني، في ظل غياب الضوابط القانونية الرادعة، وضعف آليات الرقابة على المحتوى الرقمي.

إلى جانب الانقسام العسكري، اتخذ النزاع بعدًا عرقيًا حادًا في إقليم دارفور، حيث وقعت مجازر وعمليات تطهير جماعي اتُهمت فيها قوات الدعم السريع وميليشيات متحالفة معها، خاصة ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة، وسط صمت دولي وعجز أممي عن التدخل الفعّال. وفي المقابل، شهدت مناطق الوسط والشمال تصاعدًا في الخطاب المعادي لـ”الهامش”، وتكرست ثنائية “أبناء البحر” مقابل “أبناء الغرب”، بما يعكس هشاشة الهوية الوطنية، وعمق الجراح التاريخية التي لم تُعالَج بعد الثورة.

في ظل هذا السياق، جاءت أهمية هذا التقرير في تتبع أنماط خطاب الكراهية، وتحليل آليات انتشاره في المجال الرقمي، من أجل فهم العلاقة بين اللغة والعنف، بين الخطاب والتحريض، وبين الهوية والانقسام. وقد تم إعداد التقرير في وقت يشهد فيه السودان فراغًا سياسيًا شبه كامل، وانهيارًا جزئيًا لمنظومة العدالة، مما يجعل مواجهة خطاب الكراهية مسؤولية مضاعفة تقع على عاتق الفاعلين الحقوقيين، والمدنيين، والمنصات الإعلامية، والهيئات الدولية المعنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

كما تزامن إعداد هذا التقرير مع نقاشات إقليمية ودولية حول آليات المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في البلاد، بما في ذلك دعوات لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل كافة أقاليم السودان. وفي هذا الإطار، يوفّر التقرير مادة تحليلية ضرورية لفهم كيف يُنتَج ويُشرعن العنف من خلال الكلمة، وكيف يمكن لخطاب الكراهية أن يشكل الأرضية النفسية والسياسية للانتهاكات المادية.

إن فهم السياق السوداني لا يمكن فصله عن تاريخه الطويل مع الحكم العسكري، والتهميش المناطقي، والانقسامات الإثنية التي تُركت دون معالجة، وتفاقمت عبر الحروب الأهلية، والانقلابات، والصفقات السياسية الهشة. لذلك، لا يُعد الخطاب التحريضي ظاهرة جديدة، ولكنه الآن يتخذ أشكالًا أكثر انتشارًا وخطورة بفعل الوسائط الرقمية، التي تنقل خطاب العنف من النخبة إلى الجمهور، ومن الورق إلى الواقع المباشر، ومن الهامش إلى المركز، دون قيود تُذكر.

من هذا المنطلق، يهدف هذا التقرير إلى الإسهام في الجهود الساعية لرصد وتحليل خطاب الكراهية في السودان، ليس فقط كمنتَج لغوي، بل كأداة سياسية، وآلية تعبئة، وبنية رمزية تُهدد السلم المجتمعي، وتغذي دوامة الحرب والانقسام.

المنهجية

طبيعة الدراسة ونطاقها

تعتمد هذه الدراسة مقاربة تحليلية مزدوجة، نوعية وكمية، لفهم أنماط خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي السوداني. وقد جرى ذلك من خلال تحليل محتوى منشور على ثلاث منصات تواصل اجتماعي رئيسية هي: إكس ((Twitter، فيسبوك، وتيك توك، خلال شهر يونيو 2025. ركزت الدراسة على ثلاثة أنماط رئيسية من الخطاب: الخطاب الخطير، خطاب الكراهية القائم على العرق، وخطاب الكراهية القائم على الرأي السياسي. يعكس اختيار هذه المنصات وأشكال الخطاب السياق السوداني الحالي بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية، ويهدف إلى رصد الكيفية التي يُستخدم بها الخطاب العدائي في تغذية الانقسام وتأجيج الصراع.

جمع البيانات

شملت العينة المعتمدة في هذا البحث 337 حالة تم اختيارها عبر رصد منهجي للمنشورات العامة ذات الطابع التحريضي أو الإقصائي أو العدائي، والتي نُشرت على المنصات الثلاث خلال فترة الرصد. شملت الحالات نصوصًا مكتوبة، ومقاطع فيديو، وصورًا ثابتة، وتم توثيق كل حالة بمعلومات تتعلق بالمنصة المستخدمة، نوع الوسيط الرقمي، توقيت النشر، ومستوى التفاعل الجماهيري معها من حيث عدد المشاهدات والإعجابات والتعليقات والمشاركات.

التحليل الكمي

اعتمد التحليل الكمي في هذا البحث على برنامج SPSS، الذي مكّن من معالجة البيانات إحصائيًا باستخدام أساليب الوصف الكمي والتحليل المقارن. وتم من خلاله تحديد أنماط الانتشار الرقمي لخطاب الكراهية بحسب نوع الخطاب، والمنصة الرقمية المستخدمة، ونوع الوسيط، والفترة الزمنية للنشر. كما أُجريت تحليلات لتوزيع التفاعل الجماهيري بهدف فهم العلاقة بين شدة الخطاب ومعدلات انتشاره ومشاهدته. وقد مكّنت الجداول التكرارية والرسوم البيانية المستخرجة من البرنامج من الكشف عن الفروقات بين الكم والتأثير، وتسليط الضوء على المنصات والأنماط التي تحمل التأثير الأكبر رغم أنها قد لا تكون الأكثر تكرارًا عدديًا.

التحليل النوعي

أُجري التحليل النوعي باستخدام برنامج NVivo، الذي أتاح بناء شبكة ترميز متكاملة تغطي الأبعاد المختلفة لخطابات الكراهية. وقد تم اعتماد منهجية تحليل المضمون لفهم البنية الخطابية، اعتمادًا على مزيج من الأسلوب الاستقرائي لاستخلاص الأنماط من داخل البيانات نفسها، والاستنتاجي الذي يستند إلى أدبيات سابقة حول خطاب الكراهية. تم تحليل كل حالة رقمية من حيث نمط الخطاب، السمات اللغوية، الفئة المستهدفة، الفاعل المنتج للخطاب، وسياقه الاجتماعي أو السياسي، مما مكّن من رسم خريطة نوعية شاملة توضح كيف تتقاطع الأبعاد السياسية والعرقية والجغرافية في إنتاج خطاب الكراهية بالسودان.

معايير الترميز

خضع كل محتوى مرصود لعملية ترميز دقيقة وفق عدد من المؤشرات النوعية والكمية، مثل نوع الخطاب (خطير، عرقي، سياسي)، المنصة المستخدمة (إكس، فيسبوك، تيك توك)، نوع الوسيط (نص، فيديو، صورة)، التوقيت الزمني للنشر (صباحي، مسائي، ليلي)، الفئة المستهدفة (جماعات عرقية، سياسية، جغرافية)، الجهة المنتجة للخطاب (مناصرون للجيش، للدعم السريع، للحركات المسلحة، مواطنون غير منتمين تنظيميًا)، واللغة المستخدمة (تحريض، تخوين، شتائم، تجريد من الإنسانية، دعوة للإبادة…). ساعد هذا الإطار في إنتاج فهم معمق للعوامل التي تشكل خطاب الكراهية في السياق الرقمي السوداني.

الاعتبارات الأخلاقية

راعت الدراسة الاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المحتوى الرقمي، حيث اقتصر جمع البيانات على المنشورات العامة المتاحة على الإنترنت دون استخدام أي بيانات خاصة أو اختراق لخصوصية الأفراد. كما تم تجنب ذكر الأسماء الصريحة للحسابات، ما لم تكن جهات عامة معروفة، مع التركيز على مضمون الخطاب لا على الشخصيات. وقد تم استخدام الأمثلة ضمن سياق التحليل فقط، دون تحوير أو اجتزاء يغيّر من معناها الأصلي.

حدود الدراسة

تُدرك هذه الدراسة أن نتائجها تعكس لحظة زمنية محدودة (شهر يونيو 2025)، وقد لا تكون ممثلة لكل المراحل الزمنية أو لجميع التطورات السياسية والاجتماعية في السودان. كما يقتصر نطاقها على ثلاث منصات رقمية رئيسية، رغم وجود منصات أخرى تلعب دورًا في نشر الكراهية كـ واتساب ويوتيوب. ومع ذلك، فإن المنهجية المعتمدة تتيح فهمًا عميقًا للتفاعل بين التكنولوجيا والسياسة والهوية في إنتاج خطاب الكراهية، وتوفّر قاعدة تحليلية يمكن البناء عليها في دراسات لاحقة.

التحليل الكمي

يركز هذا القسم على تحليل كمي ممنهج لخطابات الكراهية التي تم رصدها عبر ثلاث منصات رئيسية: إكس (Twitter)، فيسبوك، وتيكتوك، وذلك من خلال دراسة عدد كبير من الحالات (337 حالة) تم تصنيفها وفق مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالنوع، والوسيط، والمنصة، والزمن، ومدى التفاعل الجماهيري.

يهدف التحليل إلى تحديد أنماط الانتشار، وقياس مستوى التأثير، وكشف التباينات بين الكم والجاذبية، استنادًا إلى بيانات دقيقة تم جمعها خلال فترة الرصد.

فيما يلي 5 محاور أساسية، يُعرض كل منها تحت خلاصات التحليل الكمي ، ويُرفق بنتائج إحصائية دقيقة ورسوم بيانية توضيحية.

انتشار الخطاب حسب النوع :

تُظهر البيانات الكمية أن خطابات الكراهية المرصودة تنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية، توزعت على النحو التالي: خطاب كراهية قائم على العرق بعدد 118 حالة، يليه خطاب كراهية قائم على الرأي السياسي بـ 113 حالة، ثم الخطاب الخطير الذي يشمل التحريض أو التهديد المباشر بعدد 105 حالات. وعلى الرغم من تقارب التوزيع العددي، إلا أن الخطاب الخطير سجل أعلى نسب التفاعل والجذب، محققًا 59,152 تفاعلًا و822,070 مشاهدة، مقارنة بالخطاب العرقي (27,098 تفاعلًا و570,848 مشاهدة)، والسياسي (17,015 تفاعلًا و217,367 مشاهدة). هذه الأرقام تعكس أن شدة الخطاب تؤثر على معدل انتشاره وتفاعله أكثر من عدد مرات تكراره.

رسم بياني رقم (1) الحالات المرصودة حسب النوع

رسم بياني رقم (2) موشرات الجذب العامة

رسم بياني رقم (3) موشرات الخطير

رسم بياني رقم (4) موشرات العرقي

رسم بياني رقم (5)موشرات السياسي

المنصات المستخدمة في النشر :

أما من حيث التوزيع عبر المنصات، فقد جاءت منصة إكس (Twitter) في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات (145)، تليها فيسبوك (125)، ثم تيكتوك (66). ومع ذلك، فقد سجلت تيكتوك أعلى مؤشرات الوصول والتفاعل رغم أنها الأقل من حيث عدد الحالات، حيث بلغت المشاهدات فيها 737,143 مشاهدة، والتفاعلات 80,038، بعدد متابعين للحسابات المرصودة تجاوز 6 ملايين، بينما سجلت منصة إكس، رغم وفرة الحالات، 771,443 مشاهدة فقط و5,775 تفاعلًا. هذا التباين يشير إلى أن عدد الحالات لا يُعبر بالضرورة عن مدى التأثير الجماهيري.

رسم بياني رقم (6) موشرات تك توك

رسم بياني رقم (7) موشرات إكس

رسم بياني رقم (8)مواشرات فيسبوك

وسائط النشر الرقمي:

بالنظر إلى نوع المحتوى المستخدم، يتبين أن النصوص تُمثل الشكل الأكثر شيوعًا لخطاب الكراهية، حيث تم رصد 255 منشورًا نصيًا، مقابل 74 فيديوًا، و7 صور فقط. يُظهر هذا التوزيع اعتمادًا واضحًا على النصوص كوسيط رئيسي لنشر الخطاب العدائي، على الرغم من أن المحتوى المرئي، خصوصًا الفيديوهات، يُظهر جاذبية أكبر في منصات مثل تيكتوك، ويحقق معدل تفاعل أعلى مقارنة بعدده،

رسم بياني رقم (9) نوع المحتوي

التوزيع الزمني للنشر:

أما فيما يخص التوزيع الزمني للنشر، فقد كشفت البيانات أن النشر العدائي يتركز بشكل كبير في الفترة المسائية (من الساعة 17:00 حتى 23:59)، حيث تم تسجيل 192 حالة خلال هذه الفترة، أي ما يزيد عن نصف مجموع الحالات. تليها الفترة الصباحية (80 حالة)، ثم منتصف الليل حتى الفجر (72 حالة)، وأخيرًا فترة الظهيرة (64 حالة). ويعكس هذا النمط توافقًا مع ذروة النشاط الرقمي للمستخدمين، ما يُشير إلى احتمال تعمد النشر في أوقات الذروة لتعظيم الوصول والتأثير،

رسم بياني رقم (10)التوزيع الزمني

المقارنات التحليلية الرئيسية :

وبهدف تعميق الفهم لهذه الاتجاهات، يتضمن هذا القسم أربع مقارنات تحليلية رئيسية تُعرض عبر رسوم بيانية:

(1) مقارنة بين أنواع الخطاب من حيث التفاعل والمشاهدات، والتي أظهرت أن الخطاب الخطير هو الأعلى تأثيرًا رغم أنه ليس الأكثر عددًا؛

(2) مقارنة بين المنصات من حيث عدد الحالات مقابل مؤشرات التفاعل والمشاهدة، حيث تفوقت تيكتوك على المنصات الأخرى رغم انخفاض عدد الحالات؛

(3) مقارنة بين وسائط النشر (نص، فيديو، صورة) من حيث عدد الاستخدام، مع تأكيد هيمنة النصوص؛

(4) مقارنة زمنية لحالات النشر تُبرز الفترة المسائية كذروة نشاط لنشر الخطابات العدائية.

تُسهم هذه المقارنات في كشف الفجوات الجوهرية بين الكم والتأثير، وتدعم التوصية بضرورة تبني استراتيجيات استجابة لا تكتفي برصد العدد، بل تُركز على مؤشرات التفاعل، طبيعة المنصة، ونمط النشر,

رسم بياني رقم (11)مقارنة انواع الخطاب

رسم بياني رقم (12) مقارنة المنصات

رسم بياني رقم (13) وسيط النشر

رسم بياني رقم (14)مقارنة التوزيع الزمني

التحليل النوعي

يتناول هذا الفصل ظاهرة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي السوداني، وذلك من خلال تحليل عينة واسعة من المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي (إكس، فيسبوك، تيك توك) تم جمعها خلال شهر يونيو 2025 . يركز التحليل على ثلاثة أنماط رئيسية من الخطاب: الخطاب الخطير، الخطاب القائم على العرق، والخطاب القائم على الرأي السياسي، ويعتمد على تصنيف الأنماط، السمات اللغوية، الفئات المستهدفة، والجهات المنتجة لهذا الخطاب، بهدف فهم بنيته وسياقاته الاجتماعية والسياسية.

الخطاب الخطير

الأنماط الرئيسية للخطاب الخطير :

تشكل هذه الأنماط تجليات العنف الرمزي والمباشر في أقصى درجاته، حيث تعبر عن نزعة إقصائية وعدمية تجاه الآخر. يبرز فيها التحريض على القتل الجماعي والفردي، والتجريد من الإنسانية، والتطهير الجغرافي والعرقي، مما يحول الخطاب إلى أداة تعبئة عدائية .

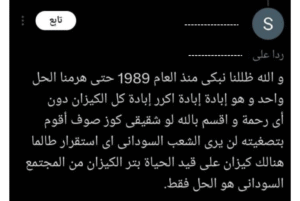

التحريض على العنف الجماعي

يشير هذا النمط إلى الخطاب الذي يدعو صراحة إلى ممارسة العنف ضد جماعة بشرية محددة بناءً على انتمائها العرقي أو السياسي أو المناطقي. يتم تصوير هذا العنف كحل “نهائي” وضروري، وغالبًا ما يُقدم على أنه انتقام مشروع أو واجب وطني لا مفر منه. الخطورة في هذا النمط تكمن في تحويل الجريمة إلى “مهمة أخلاقية”، ما يؤدي إلى إذكاء الفظائع الجماعية، خاصة في السياقات المنقسمة سياسيًا وعرقيًا.

مثال من المادة المحللة :

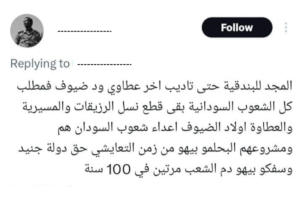

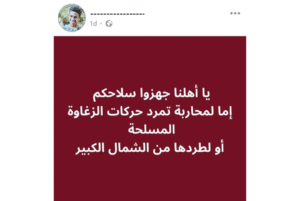

مثال رقم (1) – إكس

التجريد من الإنسانية (Dehumanization)

هذا النمط يعتمد على وصف الفئات المستهدفة بصفات لا إنسانية مثل الأمراض، الحشرات، الحيوانات، أو القمامة، مما يؤدي إلى نزع الصفة الإنسانية عنهم. الهدف من ذلك هو تهيئة البيئة النفسية والاجتماعية لتقبل العنف ضدهم، حيث يصبح قتلهم أو طردهم أو تعذيبهم أمرًا مبررًا بل “ضروريًا”، لأنهم يُصورون كتهديد بيولوجي أو أخلاقي.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (2) – إكس

التعميم والشيطنة الجماعية

يتم في هذا النمط تحميل جماعة بأكملها، دون تمييز، مسؤولية مشاكل الدولة أو المجتمع، سواء كانت سياسية، أمنية، أو اقتصادية. وهذا النوع من الخطاب يُصوّر هذه الجماعات كـ”كتلة شر مطلق” لا يمكن إصلاحها، ما يبرر إقصاءها أو إبادتها. التعميم يُغلق باب الحوار ويعزز الكراهية العمياء.

مثال من المادة المحللة :

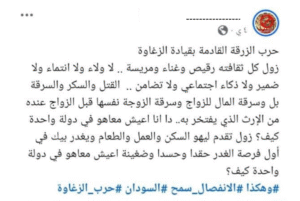

مثال رقم (3) – إكس

استدعاء سرديات الفصل والإقصاء

هذا النمط يربط الانتماء العرقي أو السياسي للفرد بأماكن جغرافية محددة، ويوظف مفاهيم “الأصالة” و”الضيافة” لتبرير الطرد أو التهجير القسري أو الفصل الجغرافي. ويُستخدم هذا الخطاب لفرض شكل من أشكال “النقاء العرقي” أو “الهندسة السكانية” التي تؤدي إلى جرائم تطهير عرقي وتهجير داخلي.

مثال من المادة المحللة :

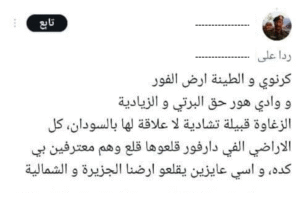

مثال رقم (4) – إكس

التحريض المباشر على القتل الفردي

في هذا النمط يتم الانتقال من التحريض الجماعي إلى استهداف شخصيات عامة أو نشطاء أو سياسيين بأسمائهم، مع تهديدهم صراحة بالقتل أو الدعوة لتصفيتهم. ويعد هذا أخطر أشكال الخطاب لأنه يحمل دعوة عملية ومباشرة لارتكاب جريمة قتل، وقد يقود إلى الاغتيالات أو العنف السياسي المباشر.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (5) – إكس

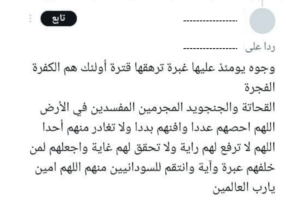

تأطير العنف كفعل وطني أو أخلاقي مشروع

يعتمد هذا النمط على تقديم العنف، أو حتى الإبادة، كواجب وطني أو أخلاقي أو ديني، ما يمنح مرتكبي الجرائم شعورًا بالشرعية والبطولة. هذا الخطاب يُلبس العنف ثوب “الفضيلة”، ويحول مرتكبيه من مجرمين إلى “منقذين”، ما يجعل مقاومة العنف أصعب اجتماعيًا وأخلاقيًا.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (6) – فيسبوك

السمات اللغوية للخطاب الخطير :

تُظهر السمات اللغوية المصاحبة للخطاب الخطيرالمحلل بنية لغوية عنيفة ومباشرة، تقوم على التحريض والتجريد والتقسيم الثنائي للمجتمع. تُستخدم هذه السمات ليس فقط للتعبير عن الكراهية، بل لبناء منطق داخلي يُبرر العنف ويُسوّغه، ويُعيد تعريف الآخر بوصفه تهديدًا وجوديًا.

لغة الإبادة والإلغاء

هذه السمة تقوم على استخدام مفردات تعبر عن الفناء الكلي لجماعة بشرية، وتتسم الألفاظ فيها بالقطعية والحسم. تُستخدم كلمات تدل على الإبادة، المسح، القطع، أو النهاية، وتأتي عادة بصيغ مباشرة لا تحتمل التأويل، وغالبًا ما تُبنى الجملة بصيغة الأمر أو التقرير الجازم. يظهر هذا النمط غالبًا في عبارات قصيرة ومكثفة ذات وقع نفسي قوي.

التجريد من الإنسانية

يُستعمل في هذا الأسلوب وصف الفئات المستهدفة بأوصاف تنزع عنها صفة الإنسان، مثل تشبيههم بالأمراض، أو الحشرات، أو القاذورات. اللغة هنا تَستبدل الصفات البشرية بصفات سلبية مُطلقة تعكس الانحطاط أو التهديد أو القذارة. يأتي الخطاب بصيغة مباشرة ويستخدم ألفاظًا مطلقة لا مجال فيها للفروق الفردية، مما يعزز الشعور بالكراهية المطلقة.

التحريض الجماعي باستخدام ضمير الجمع

يُبنى هذا الخطاب باستخدام ضمائر الجمع مثل “نحن” و”هم”، ويُستخدم لتقسيم المجتمع إلى فئتين متقابلتين بشكل تام. يظهر ذلك في أفعال جماعية بصيغة الجمع، مما يعكس تعبئة نفسية نحو سلوك عنيف مشترك. تُبنى الجمل بشكل تعبوي يدعو الجمهور للشعور بالانتماء إلى جماعة فاعلة في مواجهة جماعة أخرى موصومة.

الخطاب الحتمي (القدرية العنيفة)

يتمثل هذا النمط في تقديم العنف وكأنه أمر لا مفر منه أو نتيجة طبيعية لا يمكن تجنبها. تتسم العبارات هنا بالنهائية، وتُستخدم فيها تراكيب تؤكد على الغياب الكامل لأي بديل، مثل النفي المطلق أو الربط الحتمي بين وجود الفئة المستهدفة واستمرار الأزمة. يكون الخطاب مغلقًا منطقيًا، ويُعبّر عنه بلغة تقريرية لا تفتح المجال للتفاوض أو التراجع.

التهديد المباشر

تتسم هذه السمة بوجود عبارات موجهة مباشرة نحو أفراد بعينهم، غالبًا بصيغة الأمر أو التحذير أو الوعيد، وتُستخدم فيها أفعال تدل على العنف الجسدي بشكل واضح. الأسلوب هنا شخصي، حاد، وغالبًا عدائي، ويتضمن تسميات مباشرة لأهداف التهديد. يُستخدم خطاب مشحون بالعاطفة والغضب، يتخلله أحيانًا قسم أو تحدٍ مباشر.

استخدام لغة وطنية/دينية لتبرير العنف

في هذه السمة، يتم إضفاء طابع أخلاقي أو وطني على أفعال العنف من خلال ربطها بالقيم الكبرى مثل “الواجب الوطني”، “الضمير”، “الإيمان”، أو “المصلحة العامة”. تتسم الجمل هنا بالنبرة الشعاراتية، وتُبنى بطريقة ثلاثية أو بلاغية لتعزيز حضورها الرمزي، وتُستخدم ألفاظ ذات طابع تجريدي عالٍ تُحيل إلى مفاهيم سامية ومجردة.

التحقير والسخرية المهينة

تتجلى هذه السمة في استخدام ألفاظ تُقلّل من قدر الفئات المستهدفة أو تستخف بها. يُستخدم فيها قاموس لغوي شعبي أو مبتذل يعكس ازدراءً أو سخرية. تُبنى الجمل أحيانًا بشكل تهكّمي، وتستعير تسميات مهينة من الحياة اليومية أو الثقافة الشفوية، مما يجعل الخطاب هجوميًا وساخرًا في آنٍ واحد.

توظيف الهاشتاقات التحريضية

تُستخدم الوسوم هنا كأدوات لغوية تعبّر عن خطاب عدائي مكثّف في صيغة مختصرة ومباشرة. تُبنى الهاشتاقات غالبًا بأفعال أمرية أو بصيغ تحريضية، وتُدمج فيها كلمات تدل على العنف أو الفصل أو الإقصاء. يتم اختيار الكلمات بعناية لتكون سهلة التداول، وقابلة للتكرار، ما يمنح الخطاب طابعًا تعبويًا رقميًا قويًا.

الفئات المستهدفة بالخطاب الخطير

يشير التحليل إلى أن الخطاب الخطير لا يُطلق عشوائيًا، بل يُوجَّه إلى فئات اجتماعية وسياسية وجغرافية محددة بدقة، بما يعكس طبيعة النزاع السوداني القائم على تسييس الهوية والولاء والانتماء الجهوي. ويُوظف الخطاب هنا للإقصاء الرمزي، والتحريض العلني، وتبرير أعمال العنف بحق هذه المجموعات بوصفها “خطرًا وجوديًا” على الوطن أو الدين أو المجتمع.

من خلال تحليل المادة التي تم رصدها على منصتي “إكس” و”فيسبوك”، يتضح أن الخطاب الخطير يوجَّه بصورة ممنهجة ضد ثلاث مجموعات رئيسية: جماعات عرقية، مجموعات سياسية، ومناطق جغرافية. هذا الاستهداف لا يأتي على نحو عرضي، بل يرتبط بشكل مباشر بسياق النزاع السياسي والعسكري الدائر في السودان، حيث تُستغل الهوية العرقية والمواقف السياسية والانتماءات الجغرافية لتأجيج الكراهية وتبرير العنف.

الجماعات العرقية

تُمثل الجماعات العرقية الفئة الأكثر استهدافًا في هذا النوع من الخطاب، حيث يُمارس ضدها التحريض بأقسى أشكاله، من الإبادة إلى الطرد والنزع الكامل للهوية الوطنية.

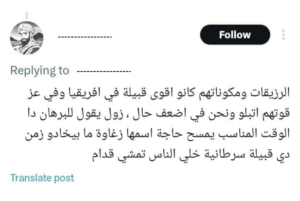

وتأتي قبيلة الزغاوة في مقدمة الفئات التي تم استهدافها بصورة عنيفة، حيث وُصفت بأنها “قبيلة سرطانية”، وظهرت دعوات واضحة للقضاء عليها قبل أن تتمكن من “تكوين قوة صلبة” داخل السودان. كما تم اتهام الزغاوة بمحاولة تأسيس “مملكة على شاكلة تشاد”، ما يشير إلى اتهامهم بالطموح الانفصالي والهيمنة.

كذلك، استُهدفت مجموعات العطاوة بشكل عام (الرزيقات والمسيرية بشكل خاص)، من خلال توصيفهم بأنهم “أعداء شعوب السودان”، ووردت عبارات تدعو إلى “قطع نسلهم” و”نكمل شبابهم”، في تصوير متطرّف يفصلهم تمامًا عن النسيج الوطني.

أما الرزيقات، فقد تم توصيفهم بـ”حواضن الجنجويد”، مع ظهور دعوات لضربهم في مناطقهم الأصلية، وعلى رأسها مدينة الضعين، التي اعتبرها الخطاب هدفًا عسكريًا مشروعًا. وتم استهداف المسيرية بنفس اللغة العنصرية، وربطهم بالاعتداءات القبلية في دارفور.

وشمل الخطاب أيضًا هجومًا على سكان كنابي الجزيرة، حيث جرى نزع سودانيتهم، وتقديمهم كغرباء يجب طردهم وتفكيك وجودهم داخل المناطق الزراعية.

كذلك، استُهدف مواطنو جنوب السودان بشكل مباشر، حيث ظهرت دعوات إلى إطلاق النار عليهم في الشوارع، لا سيما في ضوء استدعاء حادثة “الكنابي” في الجزيرة، وتم تصويرهم كخطر داخلي مرتبط بما حدث في جنوب السودان بعد الانفصال.

المجموعات السياسية

شملت الفئات المستهدفة أيضًا مجموعات سياسية محددة، لا سيما تلك التي كانت تشغل موقعًا مؤثرًا في الفترة الانتقالية أو التي ترتبط بالأنظمة السابقة.

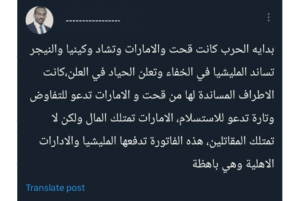

في مقدمة هذه الفئات تاتي المجموعة المعروفة كما تم بقوى الحرية والتغيير (قحت)، بلغة تحريضية مباشرة، شملت الشتائم والوصم بالخيانة، مع ظهور هاشتاقات عدائية تدعو إلى “قتل القحاتة” وعدم ترك أحد منهم حيًا

بالاضافة للفئة المعروفة “بالكيزان”، وهم المنتسبون إلى الحركة الإسلامية أو حزب المؤتمر الوطني المحلول. وُصفوا بأنهم “سرطان”، و”إرهابيون”، مع دعوات لإبادتهم الكاملة، وصلت حد المطالبة بقتلهم حتى وإن كانوا من أقرباء المتحدثين.

وتعرض حزب الأمة القومي للسخرية والتقليل من شأنه، حيث تم تصويره كحزب فقد تاريخه ويعمل تحت قيادة “جندي” لا يملك مؤهلات سياسية، في إشارة إلى الارتباط بقوات الدعم السريع

كما نالت التيارات المدنية والعلمانية نصيبًا من الخطاب العدائي، إذ جرى اتهامها بأنها “تناقش علمانية الدولة وتفرض العقوبات على الشعب”، وتم الربط بينها وبين “هوان وضعف السودان”، في مسعى لتحطيم شرعيتها السياسية والأخلاقية.

المناطق الجغرافية

لم يسلم المكان من الاستهداف، إذ تكررت الدعوات العنصرية التي تطالب بطرد سكان مناطق معينة أو فصلها عن الوطن، على خلفيات عرقية أو سياسية.

برزت مدينة الضعين، بوصفها “عاصمة الرزيقات”، كأحد أبرز الأهداف العسكرية المقترحة، حيث وردت عبارات تدعو إلى “دك الضعين”، أي تدميرها عسكريًا.

كذلك، تم استهداف الكنابي، وهي مجتمعات سكنية مختلطة داخل المشاريع الزراعية، بوصفها مناطق خطرة يجب “تفكيكها”، وتحوّلت من رمز للتعدد إلى رمز للفوضى والتهديد، حسب الخطاب المحرّض.

كما طالت الكراهية ولاية نهر النيل وولاية الشمالية، حيث وردت دعوات إلى “فصلهما عن السودان إلى يوم يبعثون”، متهمةً سكانهما باحتكارالسلطة والاستحواذ على الموارد.

وامتد الخطاب إلى كرنوي، الطينة، ووادي هور، حيث تم الزعم بأن هذه المناطق “حق حصري لقبائل الفور والبرتي والزيادية”، وتم إنكار أي صلة للزغاوة بها، في محاولة لصياغة خريطة عرقية خالصة على أساس الطرد والإقصاء.

منتجو الخطاب الخطير

يكشف تحليل خطابات الكراهية عن وجود فاعلين متنوعين يقومون بإنتاجها ونشرها، وفقًا لمواقفهم السياسية والعرقية ومواقعهم ضمن النزاع المسلح. لا يُنتج الخطاب الخطير من فئة واحدة، بل يتقاطع في إنتاجه عدد من الفاعلين ذوي الخلفيات المختلفة، يجمعهم استخدام لغة تحريضية واستئصالية. ويُظهر هذا التعدد أن الكراهية أصبحت لغة “مشتركة” بين أطراف متنازعة، تُستخدم لتعبئة الأنصار أو لتصفية الحسابات.

من خلال تحليل المادة التي تم رصدها على منصتي “إكس” و”فيسبوك”، يمكن تصنيف منتجي الخطاب الخطير إلى أربع فئات رئيسية، تتميز كل فئة بأنماط لغوية خاصة، وتعبّر عن مواقف مختلفة بحسب الاصطفافات العسكرية والسياسية والعرقية في السودان. هذه الفئات ليست بالضرورة منسجمة داخليًا، لكنها تلتقي في إنتاج خطاب يقوم على الكراهية والإقصاء والتحريض، ويشكل خطرًا مباشرًا على السلم المجتمعي والتعايش الوطني.

أنصار القوات المسلحة السودانية (الجيش)

يميل منتجو الخطاب من هذه الفئة إلى تبني لغة قومية مركزية تُعلي من شأن الجيش السوداني وتقدّمه كحامي الوطن والشرعية. يظهر الخطاب هنا في صورة دفاعية وهجومية في آنٍ واحد: دفاع عن الوطن من التفكك، وهجوم على من يُعتبرون “مليشيات” أو “مرتزقة” أو “خونة”.

يتجلى هذا في التركيز على شيطنة قوات الدعم السريع، ووصم قبائل بعينها – لا سيما من دارفور وكردفان – بأنهم حواضن للجنجويد أو أدوات للغزو الداخلي. كما يظهر عداء واضح للحركات المسلحة التي يُنظر إليها كأذرع مستقبلية للتمرد والانقسام.

تستخدم هذه الفئة مفردات مثل: “تطهير”، “فرض السيادة”، “دك”، “قضاء على العملاء”، وتربط خطابها بمفاهيم الوطنية والشرف العسكري.

أنصار قوات الدعم السريع

يميل خطاب هذه الفئة إلى تقديم الدعم السريع كقوة تمثل “الهامش المهمّش”، وتسعى إلى “تحرير السودان من الكيزان والنخبة النيلية”. يظهر الخطاب بلغة ثورية غاضبة، ذات طابع انتقامي، تركز على استهداف الجيش، والتيارات الإسلامية، والقوى السياسية المدنية، بوصفهم رموزًا للظلم والتهميش.

يتخلل الخطاب تمجيد لدور الدعم السريع كأداة للعدالة، وتصوير الحرب الدائرة بوصفها “حرب وجود”، لا تقل فيها الإبادة عن “استرداد الحقوق”.

تتكرر في خطاب هذه الفئة عبارات مثل: “بتر الكيزان”، “ضرب الجلابة “، “الثورة على المركز”، وهي غالبًا ما تُرفق بلغة عرقية واضحة، تتجه إلى تبرير العنف الممنهج ضد من يُصور أنهم امتداد للنظام القديم أو للجيش.

أنصار الحركات المسلحة

يتسم خطاب هذه الفئة بالتركيز على المظالم التاريخية والحقوق المسلوبة للمناطق الطرفية (دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان). ويأتي الخطاب غالبًا في إطار إثني – سياسي، يتداخل فيه مطلب العدالة مع سردية “أرض الأجداد” و”استرداد السيادة المحلية”.

يظهر هذا النوع من الخطاب في تعبيرات تطالب بإبعاد “القبائل الغازية”، أو تطهير بعض المناطق من “مليشيات معينة”، أو تثبيت الحق التاريخي لقبائل معينة في أراضٍ محددة.

غالبًا ما يعكس هذا الخطاب نزعة إقصائية مضادة تجاه الزغاوة (في صراعات داخل الهامش)، أو تجاه الكيزان والجيش في عموم السودان، مع التأكيد على دور “قوات التحرير” كبديل وطني.

المواطنون الغاضبون (غير الموالين )

تمثل هذه الفئة قطاعات واسعة من السودانيين الذين ينتجون خطابًا متطرفًا وعنيفًا، ليس بالضرورة انطلاقًا من انتماء أيديولوجي أو عسكري، بل كرد فعل على المعاناة، الصدمة، أو الاستقطاب الإعلامي.

يتسم خطابهم بالعاطفية الشديدة، والانفعال غير المنضبط، ويعتمد على لغة الشتم، والتعميم، والتحقير المباشر. يتكرر في خطابهم وصف جماعات كاملة بالخيانة أو بالنجاسة أو بالتخلف، وتبرز فيه نبرة ثأرية تعكس الألم الشخصي أو الجمعي.

غالبًا ما يظهر هذا الخطاب على منصات مثل فيسبوك وتيك توك، ويتسم بالعفوية، وعدم الدقة، لكنه شديد الخطورة، لأنه يعكس رأيًا عامًا مشحونًا يمكن تعبئته بسهولة نحو العنف.

الخطاب القائم على العرق

الأنماط الرئيسية لخطاب الكراهية القائم على العرق

يُعد الخطاب العرقي من أخطر أشكال خطاب الكراهية في السياق السوداني، نظرًا لارتباطه المباشر بجذور الصراع الأهلي والانقسام الاجتماعي. وتُظهر الأنماط الخطابية التالية كيف يُستخدم العرق كأداة لتبرير الإقصاء، ونزع الوطنية، والتحريض على العنف الجماعي. تستند هذه الأنماط إلى تصور أن السودان مكون من جماعات عرقية متصارعة، ويجري تأطير بعض الجماعات بوصفها تهديدًا وجوديًا للدولة أو “دخلاء” على الأمة.

نمط الوصم الجماعي والتحريض ضد الجماعات العرقية

يقوم هذا النمط على تعميم صفات أو اتهامات سلبية لتشمل جماعة بأكملها، بغض النظر عن التفاوت بين الأفراد داخلها. يُستخدم الخطاب لتأطير جماعة عرقية على أنها تهديد جماعي، مما يبرر التمييز والعنف ضدها.

مثال من المادة المحللة :

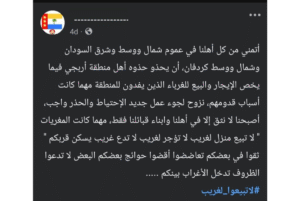

مثال رقم (7) – فيسبوك

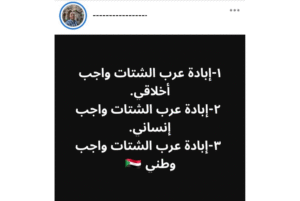

نمط الدعوة للإبادة والتطهير العرقي

يتضمن هذا النمط تحريضًا مباشرًا أو غير مباشر على الإبادة أو العنف الجماعي ضد جماعات بعينها، غالبًا باستخدام لغة دموية تدعو للقضاء عليهم أو طردهم.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (8) – فيسبوك

نمط نزع الشرعية الوطنية والتشكيك في المواطنة

يعتمد هذا النمط على نفي انتماء الجماعة المستهدفة للوطن من خلال وصفها باللجوء أو الغربة، وهو ما يؤدي إلى نزع الشرعية عن وجودها ومشاركتها السياسية أو الاجتماعية.

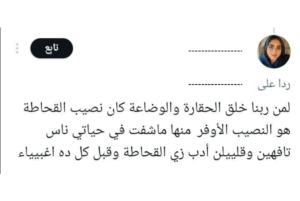

نمط السخرية من الثقافة والعادات

يعمل هذا النمط على تقزيم العادات الثقافية للجماعة المستهدفة، مثل الرقص، الغناء، اللهجة، أو المظهر، وذلك من خلال لغة تهكمية تقلل من شأنها وتربطها بالتخلف والجهل.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (9) – فيسبوك

نمط المؤامرة العرقية والسيطرة الخفية

يتبنى هذا النمط سردية تزعم أن الجماعة المستهدفة تسعى للسيطرة على الدولة أو تآمرت للهيمنة على الموارد والنفوذ، وهو خطاب يزرع الخوف والتعبئة الجماعية ضدها.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (10) – فيسبوك

نمط النقاء العرقي وامتلاك الأرض

يروج هذا النمط لفكرة أن جماعة معينة فقط تملك الحق الأصيل في الأرض أو في الانتماء الوطني، ويستخدم كلمات تميز “الأصلاء” عن “الوافدين” بطريقة عنصرية.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (11) – فيسبوك

نمط الاحتقار العرقي والشتائم الجنسية والدينية

يتضمن هذا النمط استخدام ألفاظ نابية، وشتائم دينية أو جنسية تستهدف الأصول أو الأخلاق أو النسب، بقصد الإذلال وتجريد الجماعة من كرامتها وإنسانيتها.

مثال من المادة المحللة :

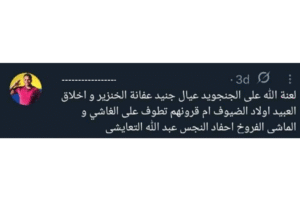

مثال رقم (12) – إكس

السمات اللغوية السائدة في خطاب الكراهية العرقي:

لا يقتصر خطاب الكراهية القائم على العرق على مضمونه المباشر، بل يعتمد على بنية لغوية عميقة تُعيد إنتاج الإقصاء من خلال التعميم، والوصم، والتحقير. وتُظهر هذه السمات كيف يتم تشكيل صورة “العدو العرقي” باستخدام أدوات بلاغية تعبّر عن العنف، وتُبسط الواقع، وتُحفز الجماهير نحو الكراهية والفعل العدائي.

خطاب الكراهية العرقي لا يقتصر على المحتوى، بل يتميز أيضًا بسمات لغوية محددة تعكس جوهره الإقصائي والعنصري، وتساعد في نشره وتبريره على نطاق واسع. ومن أبرز هذه السمات:

التعميم العرقي

تتكرر عبارات مثل “كلهم”، “بدون استثناء”، لوصف جماعة كاملة بسلوك أو صفة واحدة سلبية. يُستخدم هذا الأسلوب لتوسيع الاتهام وتحميل المسؤولية لكتلة بشرية كاملة.

الدعوة للعنف والإبادة

يتضمن الخطاب مفردات تدعو بشكل مباشر للعنف، مثل “اطردوهم”، “اقضوا عليهم”، “نقطعهم”، “يبادوا”، “يجهزوا السلاح”. هذا النوع من اللغة يهدف إلى تعبئة المتلقين وتحريضهم على ارتكاب أفعال عنف جماعية.

نزع الإنسانية

تُستخدم تشبيهات تحط من إنسانية الآخر، كتشبيهه بالحيوانات أو الكائنات الطفيلية أو بالأمراض. أمثلة ذلك: “كلاب ضالة”، “ضباع”، “ينتشرون كالجراد”، “نطفة فاسدة”، ما يسهل تبرير استهدافه وحرمانه من الحقوق.

نظرية المؤامرة العرقية

يتكرر في الخطاب وصف الجماعات المستهدفة بأنها تخطط للاستيلاء على الحكم أو الثروة، باستخدام عبارات مثل “يسيطرون”، “خطر قادم”، “يتحكمون”، “يخططون”، “منتشرين بكثافة”. هذه السرديات تُزرع لإثارة الذعر وبناء عداوة مسبقة.

السخرية والإهانة

تُستخدم لغة عامية مهينة مثل “عمباية”، “ساكت”، “ريحة أبطكم”، إضافة إلى الاستهزاء بالعادات والرموز الثقافية. الغرض هو النيل من كرامة الجماعة وتصويرها بشكل مثير للضحك أو الاشمئزاز.

نفي المواطنة والحقوق

يتجلى هذا من خلال إنكار حق الجماعة في المواطنة أو التمثيل، ووصمها باللجوء أو التطفل على الدولة. كلمات مثل “عيال تشاد”، “نازحين”، “دخلوا من الحدود”، تُستخدم لحرمانهم من أي مشروعية قانونية أو اجتماعية.

الفرز الاجتماعي والتمييز اللفظي

تكرار ثنائية “نحن” مقابل “هم”، وتعبيرات مثل “أهل البلد”، “الناس الأصليين”، في مقابل “الغرابة”، “أولاد الغرب”، يُستخدم لترسيخ فواصل اجتماعية حادة بين جماعات السكان.

المجموعات العرقية المستهدفة بخطاب الكراهية القائم على العرق :

تكشف المادة المرصودة عن أن الخطاب العرقي لا يوزَّع بالتساوي على كل الجماعات، بل يُستخدم بشكل انتقائي ضد مجموعات معينة بناءً على وضعها في الهرم الاجتماعي والسياسي أو موقعها الجغرافي. هذا الخطاب لا يعكس فقط الكراهية تجاه جماعة بعينها، بل يُجسد رؤية عرقية مجتزأة لمفهوم “الوطن” والانتماء، تُقصي من تعتبرهم “غرباء” رغم أنهم مواطنون كاملو الحقوق.

تُظهر المادة المرصودة من منصات التواصل الاجتماعي

(فيسبوك ،إكس، وتيك توك) نمطًا متكررًا من استهداف جماعي قائم على الانتماء العرقي أو الإثني، يتجسد في خطابات عنف رمزي ومباشر، تشمل التحريض، التحقير، نزع الوطنية، والتجريد من الإنسانية. ويمكن تصنيف الجماعات المستهدفة في هذه الخطابات ضمن ثلاث مجموعات عرقية رئيسية، كما يلي:

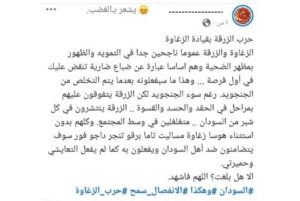

المجموعات الزنجية (الزرقة)

تشمل: الزغاوة، المساليت، الفور، الهوسا، الداجو، التاما، التنجر، البرقو,يتعرض أفراد هذه المجموعات لأعلى درجات خطاب الكراهية تطرفًا وحدة، حيث يُصوَّرون باستمرار كغرباء أو “دخلاء” على الدولة السودانية، ويُتهمون بأنهم قدموا من خارج البلاد (تشاد، نيجيريا، النيجر). تُحمّل هذه الجماعات مسؤولية مباشرة عن النزاعات المسلحة والاضطرابات، وتُتهم بالسعي للهيمنة السياسية والاقتصادية عبر “المؤامرة” أو “التسلل”.

يتكرر في الخطاب الموجه ضدهم استخدام ألفاظ تنزع عنهم الإنسانية (مثل تشبيههم بالحيوانات أو الطفيليات)، إلى جانب السخرية من ثقافتهم، ووصمهم بالخيانة والهمجية، كما يُستخدم معهم خطاب نزع شرعية المواطنة والتشكيك في سودانيتهم.

المجموعات العربية في دارفور (العطاوة)

تشمل: الرزيقات، المسيرية، البني هلبة، السلامات، التعايشة، الحوازمة, تُستهدف هذه المجموعات ضمن خطاب عدائي يقوم على تصويرها كرمز للعنف والانتهاك والارتزاق. يُتهم أفرادها بتنفيذ جرائم جماعية والانخراط في عمليات إبادة أو نهب ممنهج، وغالبًا ما يتم تصويرهم كأدوات تُستخدم من قبل أنظمة أو جهات أجنبية لتنفيذ أجندات معادية للدولة أو المجتمع.

يتضمن الخطاب ضد العطاوة تحريضًا على الإبادة أو الطرد، وتوصيفهم بأنهم بلا انتماء وطني أو أخلاقي. كما يُوصمون بأنهم “عرب شتات”، و”لاجئون”، و”وافدون”، و”عرب” بالمعنى السلبي الذي ينزع عنهم صفة الأصالة السودانية، ويضعهم في مرتبة “الآخر الدخيل” أو “الغريب الخطر”.

وبهذا، يصبح العطاوة، رغم انتمائهم للعروبة، هدفًا لخطاب نزع الشرعية ذاته الذي يُستخدم ضد المجموعات الزنجية، مما يكشف عن طبيعة انتقائية وعنيفة في تحديد “من ينتمي” و”من لا ينتمي”.

المجموعات العربية والنوبية في وسط وشمال السودان (الجلابة)

تشمل: الشوايقة، الجعليين، الدناقلة، الشكرية، البطاحين,وجميع المجموعات في التي تستوطن وسط وشمال السودان تُستهدف هذه المجموعات ضمن خطاب مختلف نسبيًا يقوم على التنديد السياسي والاقتصادي والطبقي، أكثر من التركيز على الصفات الإثنية المباشرة. يُصور أفراد هذه المجموعات كجزء من “تحالف سلطوي” يحتكر الحكم والثروة منذ استقلال السودان، ويُستخدم مصطلح “الجلابة” لوصمهم بالهيمنة والتواطؤ مع الأنظمة العسكرية أو الاستعمارية.

الخطاب ضد هذه الفئة لا يتضمن غالبًا تحريضًا جسديًا مباشرًا، لكنه يستخدم لغة الإقصاء الرمزي، والتشكيك في عدالة مشاركتهم في السلطة، وربطهم بالفساد والتمييز. يُستحضر تاريخهم في الدولة الحديثة كأداة لإدانة الحاضر، وتُستخدم النكات والتهكم في تصويرهم كمتعجرفين أو منفصلين عن معاناة بقية الشعب.

يكشف هذا التصنيف الثلاثي عن أن خطاب الكراهية في السودان لا يضرب فقط خطوط الانتماء العرقي، بل يتقاطع مع معاني مركّبة للهوية تشمل الأصل، والانتماء الجغرافي، والرمزية السياسية. إذ تُستهدف المجموعات الزنجية كمصدر “خطر خارجي” ووجودي، وتُقدَّم المجموعات العربية في دارفور كـ “أدوات تدمير داخلية”، بينما يُهاجم “الجلابة” بوصفهم “رموز الهيمنة المركزية”.

هذا التوزيع يُنتج بيئة خصبة لزرع الانقسام وبث الكراهية الجماعية، ويستدعي معالجات خطابية وقانونية ومجتمعية عميقة لإعادة تعريف معنى الانتماء والهوية الوطنية على أسس مدنية شاملة وعادلة.

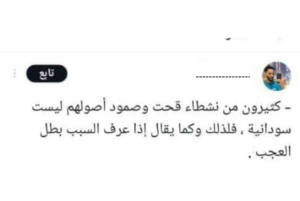

الأطراف المنتجة لخطاب الكراهية القائم على العرق

يُظهر تحليل الخطاب أن إنتاج الكراهية العرقية لا يقتصر على فاعل واحد أو أيديولوجيا محددة، بل ينبثق من مواقع مختلفة سياسيًا واجتماعيًا. وتُنتج هذه الخطابات غالبًا كرد فعل على النزاع مسلح، أو كجزء من عملية تعبئة جماهيرية تستهدف شيطنة “الآخر”، أو تبرير عنف رمزي أو مادي ضده. الفاعلون الرئيسيون في هذا السياق ليسوا فقط أطرافًا مسلحة أو مؤدلجة، بل يشملون قطاعات شعبية تتأثر بالاستقطاب والتحريض.

أنصار القوات المسلحة السودانية

ينتج أنصار الجيش السوداني خطابًا قوميًّا محافظًا، يستند إلى سردية مركزية مفادها أن “الدولة الوطنية” تتعرض لغزو داخلي من قبل جماعات إثنية مسلحة، لا تنتمي فعليًا إلى “الهوية السودانية الأصلية” ومدعومة من دول خارجية. ويتم تقديم القوات المسلحة على أنها الحارس الشرعي والأصيل لـ”وحدة السودان”، في مقابل مجموعات تُصوَّر على أنها تسللت إلى البلاد من الصحراء وتعمل على تفكيكها من الداخل.

كما يُربط خطاب أنصار القوات المسلحة بين الدعم السريع والمكونات العرقية العربية في دارفور، ويُصورهم كأداة في يدهم للسيطرة على الدولة. وتُستخدم أوصاف مثل “عرب الشتات”، “أولاد الضيوف”، “الملاقيط”، وغيرها، لتجريدهم من الصفات الوطنية وإثارة العداء تجاههم.

يتركز خطابها أيضًا على استهداف المجموعات الزنجية، خصوصًا الزغاوة، حيث يُتهمون بأنهم “دخلاء”، “نازحون”، أو “مهاجرون غير شرعيين” جاءوا من تشاد ونيجيريا. ويُستخدم هذا النفي للانتماء الوطني كذريعة للتحريض على الإقصاء من المعادلة السياسية.

أنصار قوات الدعم السريع

يتبنى أنصار قوات الدعم السريع خطابًا يرتكز على سردية “المهمشين في مواجهة المركز الظالم”. ويُصوَّر الدعم السريع على أنه امتداد للهوامش السودانية المظلومة تاريخيًا، خاصة من دارفور وكردفان. ويُقدَّم الصراع مع الجيش كصراع بين “الهامش” و”الجلابة” – أي النخب العربية النيلية التي حكمت السودان منذ الاستقلال.

يُستخدم في هذا الخطاب مصطلحات مثل “الجلابي”، “أولاد البحر”، “الشوايقة والجعليين”، مع تحميلهم مسؤولية كل مآسي السودان من الفقر إلى الحرب. ويهدف هذا إلى نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية عن الجيش والدولة المركزية، بوصفهما أدوات قهر.

كما يُستهدف المجموعات الزنجية في دارفور، وخاصة الزغاوة، بوصفهم “أدوات”، و”أتباع للجلابة”، ويتعرضون للتهكم والتجريح.

أنصار الحركات المسلحة في دارفور

ينتج خطاب أنصار الحركات المسلحة في دارفور منطقًا إثنيًا صريحًا، يقوم على ثنائية “السكان الأصليين” مقابل “العرب الوافدين”. ويُقدَّم الصراع في الإقليم منذ بداياته كصراع وجودي بين المكونات الزنجية التي تستوطن دارفور تاريخيًا، والمكونات العربية التي يُدَّعى أنها وفدت من خارج الحدود، خاصة من ليبيا وتشاد.

يتم توصيف المجموعات العربية في دارفور – كالرزيقات والمسيرية والبني هلبة والتعايشة – بأنهم “عرب شتات”، “مليشيات مرتزقة”، وهي أوصاف تُستخدم لنزع الوطنية عنهم وتجريدهم من الحق في الأرض أو المشاركة السياسية. كما يُربطون تاريخيًا بمجازر وإبادات جماعية، ويُحمَّلون مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها الجنجويد سابقًا أو الدعم السريع حاليًا أو الأنظمة السابقة.

أيضًا يتم توصيف المجموعات العرقية العربية في وسط وشمال السودان كالمتسببين الرئيسيين في التهميش التاريخي والقيام بانتهاكات تاريخية في مواجهة المجموعات الزنجية، من قبل أنصار الحركات المسلحة، بالإضافة إلى احتدام التنافس على السلطة الحالي بين الجيش والحركات المسلحة وصعود خطاب انفصالي يطالب بفصل دارفور عن بقية أجزاء السودان.

الخطاب القائم على الرأي السياسي

الأنماط الرئيسية في خطاب الكراهية السياسي

يتجلى خطاب الكراهية السياسي حين يتحول الخلاف السياسي إلى عملية شيطنة كاملة للخصم، لا يُعامل فيها كفاعل سياسي شرعي، بل كخائن أو عدو أو “فيروس” يجب استئصاله. وتُظهر الأنماط التالية أن هذا النوع من الخطاب يستخدم أدوات لغوية وأخلاقية ودينية لنزع الشرعية الكاملة عن الخصم، وتحريض الجمهور ضده، بما يُمهّد إما للإقصاء أو للعنف السياسي المباشر.

نمط التخوين والعمالة

يشير هذا النمط إلى استخدام الخطاب السياسي لاتهام الخصوم بالخيانة الوطنية والعمالة للخارج، بوصفهم أدوات تنفذ أجندات قوى إقليمية أو دولية. لا يُقدم الخصم هنا كفاعل سياسي محلي له موقف مختلف، بل كـ”عميل مأجور” فقد شرعيته.

يتغذى هذا النمط من السياق السوداني الذي يتسم بشكوك شعبية عميقة تجاه التدخلات الخارجية (الإمارات، إسرائيل، الغرب، إلخ)، مما يجعله وسيلة فعالة لتأليب الرأي العام.

يندرج في هذا الإطار الاتهام بتلقي تمويل أجنبي، التنسيق مع سفارات، أو حتى الترويج للسلام كخيانة باسم البند السابع.

تُستخدم هذه اللغة لتبرير الإقصاء، وشيطنة كل محاولات الوساطة السياسية أو العمل المدني بوصفها مظهرًا من مظاهر “الارتزاق السياسي”.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (13) – إكس

نمط التحقير والتجريد من الوطنية

يتجاوز هذا النمط نقد الأداء السياسي إلى الطعن في جوهر الخصم الإنساني والأخلاقي، من خلال وصفه بألفاظ مهينة تقلل من شأنه وكرامته، وتصوره كعديم الوطنية أو “وضيع”.

يُستخدم خطاب يستند إلى تصنيفات طبقية وأخلاقية تكرّس الإذلال، ويُصوَّر الخصم كشخص تافه، خسيس، أو جبان.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (14) – إكس

نمط الشيطنة والتكفير الرمزي

يتسم هذا النمط بالخلط بين الديني والسياسي، حيث يُستخدم الخطاب الديني لتجريد الخصم من الشرعية العقائدية، بتصويره كمجرم في حق الدين لا فقط في حق الوطن.

يُوصف الخصم بأنه “كافر”، “فاجر”، “تابع لحزب الشيطان”، مما ينقل الخطاب من حيز الخلاف إلى حيز “الصراع الوجودي”.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (15) – إكس

نمط التلاعب بالهوية والعرق

يُعبر هذا النمط عن الميل إلى نزع الانتماء الوطني من الخصم عبر التشكيك في عرقه أو أصوله أو انتمائه الجهوي، مما يجعله غريبًا في نظر الجمهور.

يُستغل التنوع العرقي في السودان لخلق سردية عن “الدخلاء” و”أبناء البلد”.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (16) – إكس

نمط التحريض على العنف والإقصاء

يتجسد هذا النمط في الدعوات العلنية أو الضمنية لإقصاء الخصم سياسيًا أو تصفيته جسديًا، سواء بالدعاء، التهديد، أو التحريض الجماهيري.

يُعامل الخصم كعدو في ساحة معركة، مما يسوّغ العنف ضده.

نمط الاستعارات العدوانية

يُعتمد في هذا النمط على المجاز اللغوي لتصوير الخصم كجسم مريض (سرطان)، أو ككائن طفيلي (سوس، بعوض)، أو كعدوى.

هذه الاستعارات تُحول الكيان السياسي إلى “عدو بيولوجي”، أي كشيء يجب تنظيفه أو قتله، لا مجادلته.

مثال من المادة المحللة :

مثال رقم (17) – إكس

المجموعات المستهدفة بخطاب الكراهية القائم على الانتماء السياسي

يُستخدم الخطاب السياسي التحريضي لاستهداف تيارات سياسية بعينها، بناءً على مواقفها من السلطة أو من النزاع العسكري. ويتخذ هذا الخطاب شكل هجمات لفظية تُقوض شرعية الفاعل السياسي، وتحوله إلى “خطر داخلي” يجب إسكاته أو إزالته. وغالبًا ما يتغذى هذا الخطاب من حالة الاستقطاب الحاد، إذ لا يُترك مجال للتفاوض أو الحوار، بل يُستخدم الإقصاء الكامل كأداة سياسية.

قوى الحرية والتغيير (قحت)

تحالف مدني سياسي تأسس إبان الثورة السودانية في ديسمبر 2018، يضم أحزابًا يسارية وليبرالية ومهنية. تولّى قيادة المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام البشير حتى انقلاب أكتوبر 2021، وانقسمت حاليا الي تياريين سياسين احدهم (صمود ) وهي المستهدفة في هذا الحزن.

تحليل الخطاب الموجّه ضد قوي الحرية والتغير (صمود )

تميز خطاب الكراهية ضد قوي الحرية والتغير بطابعه المتطرف والعنيف، وتم توصيفها بشكل متكرر كجماعة خائنة وعميلة لقوى أجنبية، لا سيما الإمارات.

كما رُبطت قياداتها السياسية بالخارج، وقدّموا كـ”باعوا دماء الشهداء”.

ظهر خطاب التخوين بصياغات نابية ومباشرة، شملت أوصافًا مثل “العمالة”، “الانحطاط الأخلاقي”، و”الارتزاق السياسي”.

بالإضافة إلى ذلك، برزت أوصاف تحقيرية مثل “القحاطة”، “الخونة”، “العاهات”، و”أرخص ملة”.

وتضمنت اللغة الدينية أيضًا شيطنة التحالف من خلال ربطه بـ”الكفر” و”الفساد في الأرض”، إلى جانب دعوات دينية لإفناء أعضائه.

اُستخدم التهكم اللغوي لتقزيم اسم التحالف وتحويله إلى مادة للهجاء.

هذا النمط يظهر رغبة في الإلغاء الكامل لقحت سياسيًا واجتماعيًا.

حزب المؤتمر الوطني (الكيزان)

الحزب الحاكم السابق، ارتبط بالحركة الإسلامية بقيادة عمر البشير، وظل في السلطة من 1989 حتى ثورة ديسمبر 2018. عُرف بالفساد والقمع والانفراد بالسلطة.

تحليل الخطاب الموجّه ضد المؤتمر الوطني:

استُهدف الحزب بوصفه المسؤول عن خراب السودان، وجرى تصويره كـ”ورم خبيث” يجب استئصاله.

تكررت استعارات بيولوجية تصفه بـ”السرطان”، “السوس”، و”التنظيم الشيطاني”.

كما جرت مساواته بجماعات متطرفة مثل “داعش”، واتُهم بالعنف الديني والعقائدي.

الخطاب ركّز على تحميل الحزب مسؤولية ثلاثين عامًا من الحرب، الفقر، والجهل.

وُجّهت أوصاف مثل “الجبن”، “اللادين”، و”الوسخ” إلى أعضائه.

ورغم سقوطه، بقي الحزب هدفًا حاضرًا يُستدعى في سياق المقارنة مع القوى المدنية الحالية.

الفئات المنتجة لخطاب الكراهية السياسي:

لا يقتصر خطاب الكراهية القائم على الانتماء السياسي على جهة واحدة، بل يُنتج من أطراف متعددة داخل الطيف السياسي السوداني، كلٌّ حسب موقعه من السلطة أو المعارضة أو النزاع العسكري. ويعكس هذا التنوع أن الكراهية السياسية باتت أداة للصراع وليست فقط انعكاسًا له، حيث تُستخدم لإلغاء الخصوم وتشويههم وتعبئة الجماهير ضدهم.

مناصرو القوات المسلحة

يركز خطاب هذه الفئة على تخوين المدنيين، لا سيما قوى الحرية والتغيير، ووصمهم بالعمالة والتآمر مع الدعم السريع.

تتكرر في هذا الخطاب عبارات من قبيل “باعوا دم الشهداء”، “اليساريين الخونة”، “منظمات الكفر والعمالة”، ويُستخدم الدين لتأطيرهم كأعداء للدين والوطن.

هذا الخطاب يتسم بالحدة، ويخلط بين النقد السياسي والتحريض الاجتماعي والديني، بما يُقوّض إمكانية التعايش السياسي.

مناصرو المؤتمر الوطني (الكيزان)

رغم أن الحزب سقط رسميًا، فإن عناصره النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تنتج خطابًا هجوميًا ضد قوى الثورة.

يتّسم هذا الخطاب بكونه انتقاميًا، يستعيد مفردات “التمكين”، ويُبرر الانقلاب، ويصف المدنيين بـ”الضعف”، “الخراب”، و”قلة الأدب”.

يُستخدم هذا الخطاب لتبييض تجربة المؤتمر الوطني، وتحميل المعارضة المدنية مسؤولية الحرب والانهيار الاقتصادي.

مناصرو الثورة (قحت، لجان المقاومة، المدنيون)

بالمقابل، تُنتج بعض القوى المدنية خطابًا تحريضيًا ضد “الكيزان” و”العسكر”، يتسم بالرغبة في الإقصاء الكامل، ويُعبّر عن رغبة في الثأر وليس فقط في التغيير.

يتكرر وصف الكيزان بـ”الجرذان”، “السرطان”، “الوسخ”، ويُحمَّلون مسؤولية الخراب الوطني والدماء.

ورغم الخلفية المدنية لهذا الخطاب، فإنه يستخدم أحيانًا لغة مشابهة لخصومه، من حيث العنف الرمزي والشيطنة الجماعية.

مناصرو الدعم السريع

ينتج أنصار قوات الدعم السريع خطابًا عدائيًا مركزًا ضد الإسلاميين والمؤتمر الوطني، ويُقدَّم هذا الخطاب بوصفه امتدادًا للثأر من ممارسات النظام السابق. يُصوَّر الكيزان في هذا الخطاب كرمز للفساد والقهر والطغيان، ويُحملون مسؤولية المجازر والانقسامات والحروب في السودان.

يتضمن الخطاب ألفاظًا تحريضية مثل “استئصال الكيزان”، “اجتثاث التنظيم الشيطاني”، “الكيزان سرطان”، ويُظهر تعبيرات عدائية واضحة ضد من يُ يعتقدون أنهم امتداد للحكم السابق أو يعارضون الثورة.

يُستخدم هذا النوع من الخطاب لتبرير دعم الحرب، وتبرئة الدعم السريع من أي اتهامات، من خلال التركيز على العدو المشترك: الإسلاميين. كما تُربط هذه اللغة بخطاب “تحرير السودان من الظلاميين”، مما يضفي بعدًا أخلاقيًا على العنف السياسي.

ادناه جدوال تبين تكرار الانماط والسمات اللغوية والفئات المستهدفة بخطاب الكراهية ، من العينة التي جري تحليلها:

جدول رقم (1) الخطاب الخطير

جدول رقم (2) الخطاب العرقي

جدول رقم (3) الخطاب السياسي

اثار خطاب الكراهية في توليد العنف ، التمييز ، وانتهاك حقوق الانسان

أولًا: تفاقم العنف

التأطير النفسي للعنف كخيار وحيد

تُظهر السمات اللغوية مثل الخطاب الحتمي، ولغة الإبادة والإلغاء، والتحريض المباشر أن المتحدث لا يترك مجالًا لأي خيارات سلمية. فحين يُقال: “الإبادة هي الحل”، أو “لا خيار سوى بترهم”، تتشكل بنية عقلية تبرمج المتلقي على أن العنف هو المسار الوحيد المتاح. هذه الصياغات تُستخدم لبناء ما يُعرف في علم النفس الاجتماعي بـ”الإطار المغلق”، حيث تُغلق أبواب البدائل الأخرى، بما فيها التسامح أو التفاوض أو العدالة الانتقالية.

نزع الإنسانية كتمهيد للقتل

استخدام أوصاف مثل “سرطان”، “ضباع”، “قمامة”، أو “بعوض”، يعيد إنتاج ما تُسمى في الدراسات المقارنة ببروباغندا ما قبل الإبادة، كما حصل في رواندا أو ألمانيا النازية. هذا التجريد من الإنسانية يخلق استعدادًا نفسيًا لدى الفاعلين والمجتمع لتقبّل، أو حتى المشاركة في، أعمال قتل أو طرد جماعي، دون شعور بالذنب.

التحشيد الجماعي وصناعة العدو

تلعب سمات مثل استخدام ضمير الجمع (“نحن” مقابل “هم”) دورًا أساسيًا في بناء سردية “المعسكرين”. هذا يخلق تحالفًا نفسيًا حول الجماعة ويُجيّشها ضد الآخر، بما يجعل العنف فعلًا جماعيًا مبررًا، لا جريمة فردية. وعندما يترافق هذا مع لغة دينية أو وطنية (“القتال واجب وطني”)، تتحول أفعال العنف من سلوك إجرامي إلى “واجب جماعي”.

الوسائط الرقمية كرافعة للعنف

المادة تُظهر أن تيك توك مثلًا رغم قلة عدد المنشورات، حقق أعلى تفاعل. وهذا يشير إلى قدرة الوسائط البصرية والقصيرة على نقل العنف والتحريض بطريقة أكثر كثافة وعاطفية، مما يُسرّع من انتقال خطاب الكراهية إلى الفعل العدائي، لا سيما بين الفئات الشابة أو غير المؤدلجة.

ثانيًا: شرعنة التمييز

إعادة إنتاج الهرمية العرقية والسياسية

السمات اللغوية المرتبطة بنزع المواطنة، والتمييز العرقي أو الجغرافي، مثل “أولاد الضيوف”، “عيال تشاد”، “الرزيقات بلا أصل”، تعيد تشكيل هوية الوطن على أسس عرقية انتقائية. هذا يؤدي إلى ما يُعرف بالهوية النفيّة، حيث يُعرف الوطن ليس بمن فيه، بل بمن يجب استبعاده.

بناء مفهوم “الاستحقاق الوطني”

عندما يُصوّر البعض كـ “دخلاء”، فإن ذلك يخلق طبقة اجتماعية غير مستحقة للحقوق، ولا للموارد، ولا حتى للحماية من العنف. الشرعنة هنا لا تُعلن صراحة، بل تُبنى رمزيًا من خلال اللغة، فتُصبح الدولة حكرًا على “الأصيلين”، ويُجرَّد الآخر من حقه في التعليم، التمثيل السياسي، المساعدات، بل والحياة.

تقنين الإقصاء الاجتماعي والسياسي

هذه الخطابات لا تبقى رمزية فقط، بل تتحول إلى أرضية لتشريعات أو ممارسات تمييزية. فعلى سبيل المثال، الطعن في “سودانية الكنابي”، أو المطالبة بـ”فصل الشمالية” عن السودان، ليس مجرد رأي، بل تأسيس لحلول عنصرية قائمة على الفصل الجغرافي والسكاني، بما يشبه نظام الأبارتايد أو التقسيم الطائفي.

التمييز التفاعلي في الفضاء الرقمي

المادة تُظهر أن الخطاب الأكثر تطرفًا (كالخطاب العرقي والخطير) يحصد تفاعلًا أعلى. وهذا يساهم في تطبيع التمييز كقيمة مجتمعية، حيث يُكافَأ المنتجون للخطاب العنصري بالشهرة والتأييد، ما يعزز تكراره وامتداده داخل الجمهور العام.

ثالثًا: تبرير نزع وانتهاك حقوق الإنسان

تجريد الضحايا من الحماية الأخلاقية والقانونية

عندما يُصوَّر الخصم كـ “سرطان”، أو “جرثومة”، أو “سوس ينخر الدولة”، يتم إسقاط صفة “الضحية” عنه. وحين يُقدم العنف ضدّه كـ “علاج” أو “تنظيف”، تُستبعد كل المبادئ القانونية التي تنص على حمايته. هذه هي نفس المقدمات التي استخدمت في عمليات التطهير العرقي أو التصفية السياسية في دول عديدة.

نزع الحقوق المدنية والسياسية

يترافق الخطاب التحريضي غالبًا مع تحقير للخصوم السياسيين بوصفهم “قحاطة”، “مرتزقة”، “دعاة علمانية”، وهي أوصاف لا تهاجم السياسات، بل تنزع عن الفاعل صفته المدنية. وهذا يُستخدم لتبرير منع التظاهر، اعتقال النشطاء، ورفض مشاركتهم السياسية بوصفهم “فئة منحرفة” أو “خائنة للوطن والدين”.

تبرير الفظائع عبر لغة “الواجب”

السمات اللغوية التي تربط العنف بالواجب الوطني أو الأخلاقي تُحوّل القتلة إلى “منقذين”، وتُغطي الجرائم بعباءة البطولة. تظهر أمثلة صريحة على ذلك في عبارات مثل “إبادة الكيزان واجب أخلاقي”، أو “نكمل شبابهم عشان يعرفوا الديمقراطية”. وهذا يمهد الطريق لحصانة اجتماعية للمنتهكين تجعل من الصعب مساءلتهم لاحقًا.

خلق مناخ قانوني مشلول

عندما يصبح خطاب الكراهية هو السائد، تتآكل الثقة في مؤسسات العدالة، وتُشل آلياتها، خاصة إذا تواطأ الفاعلون الرسميون في إنتاج هذا الخطاب أو الترويج له. يؤدي ذلك إلى عجز الدولة عن حماية الحقوق، ويُسهّل ارتكاب الجرائم الجماعية أو التمييز الممنهج دون محاسبة.

الإطار القانوني

يشكل خطاب الكراهية، كما وثقته هذه الدراسة في أنماطه اللغوية وأثره التحريضي، انتهاكًا مباشرًا لمنظومة واسعة من القوانين الدولية والإقليمية والوطنية التي تهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية، وضمان المساواة، ومنع التحريض على العنف أو التمييز. تتضح هذه الانتهاكات في أربعة مستويات مترابطة: القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، المواثيق الإقليمية، والقانون السوداني.

القانون الدولي لحقوق الإنسان

ينتهك خطاب الكراهية بشكل مباشر عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والسلامة الجسدية، كما ورد في المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن “الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان” وعلى الدول التزام بحمايته من أي انتهاك تعسفي. كما يُعتبر هذا الخطاب خرقًا صريحًا للمادة العشرين من العهد نفسه، التي تحظر “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”.

ويتعارض مضمون الخطابات المحرِّضة مع أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ولا سيما المادة الرابعة منها التي تُلزم الدول بتجريم كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية، وتمنع أي شكل من أشكال التحريض على التمييز. كما تمسّ الخطابات التي تحتوي على إساءة أو تحقير أو تجريد من الإنسانية المادة السابعة من العهد الدولي ذاته، التي تحظر المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

ورغم أن حرية التعبير مكفولة بموجب المادة التاسعة عشر، إلا أن هذه الحرية لا تُعدّ مطلقة، بل تُقيد إذا تعلق الأمر بحماية كرامة الآخرين، أو النظام العام، أو حقوق الفئات المستهدفة. وعليه، فإن خطاب الكراهية الذي يتضمن تحريضًا على العنف أو يروّج للإبادة أو التصفية العرقية، لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يُعد جريمة يُفترض أن تُقابل بإجراءات قانونية رادعة.

القانون الدولي الإنساني

في سياق النزاعات المسلحة، يأخذ خطاب الكراهية أبعادًا أشد خطورة، إذ قد يُسهم مباشرة في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية يُعد جريمة دولية قائمة بذاتها، يعاقب عليها القانون حتى وإن لم تُرتكب الجريمة.

وتتسع مظلة الانتهاكات لتشمل الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتبط الخطاب بالتحريض على القتل أو النقل القسري أو الاضطهاد الممنهج، كما ورد في المادة السابعة من النظام. وتشير المادة 25 من النظام نفسه إلى المسؤولية الجنائية الفردية لأي شخص يشجع أو يسهل ارتكاب هذه الجرائم، بمن في ذلك منتجو الخطاب في الفضاء الرقمي.

كما يُعد هذا النوع من الخطاب، خاصة حين يُبنى على العرق أو الأصل أو الانتماء الجغرافي، انتهاكًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تحظر المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، بما في ذلك التحريض على التصفية أو الإقصاء أو العنف. ويُلاحظ أن خطاب الكراهية في السودان، وفق ما توصل إليه هذا التقرير، يؤدي وظيفيًا إلى التحضير النفسي والاجتماعي لمثل هذه الانتهاكات، وهو ما يتطلب استجابة قانونية صارمة على المستوى الدولي.

المواثيق الإقليمية

يناقض خطاب الكراهية كذلك أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول)، الذي يُعد المرجعية الإقليمية الأولى في القارة الإفريقية لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ينص الميثاق في مواده الثانية والثالثة والرابعة على حظر أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو الأصل أو الرأي، وعلى المساواة في التمتع بالحقوق والحريات، وعلى الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية.

وبالإضافة إلى الحقوق الفردية، يُعطي الميثاق أهمية خاصة لمسؤوليات الأفراد تجاه المجتمع، كما في المادة 28، التي تُحمّل كل شخص مسؤولية احترام الآخر، وتعزيز روح التسامح والتفاهم المتبادل. ويُعد خطاب الكراهية، سواء كان سياسيًا أو عرقيًا أو دينيًا، تقويضًا مباشرًا لهذه المبادئ، حيث يُنتج خطابًا يُقصي، يُحقّر، ويُعيد ترسيخ الانقسام الإثني والطبقي، مما يُهدد الوحدة الوطنية، ويُضعف المؤسسات القانونية والاجتماعية.

من هذا المنطلق، لا يمكن النظر إلى خطاب الكراهية في السودان بمعزل عن مسؤولية الدولة في منعه، ومحاسبة مروّجيه، والتعاون مع الآليات الإقليمية مثل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لمعالجة آثاره السياسية والحقوقية.

القانون السوداني

رغم أن القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 لا يحتوي على نص صريح يُجرّم خطاب الكراهية، إلا أن هناك مواد يمكن تأويلها لتشمل بعض مظاهر هذا الخطاب، مثل المواد المتعلقة بالإخلال بالسلام العام، والتحريض، والإساءة إلى الكرامة. ومع ذلك، تظل هذه النصوص قاصرة عن الاستجابة لحجم الظاهرة، وطبيعتها المستحدثة خاصة في الفضاء الرقمي، كما أنها لا تواكب التزامات السودان الدولية في هذا المجال.

وبوصف السودان طرفًا في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وفي الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز العنصري، فإنه مُلزم قانونًا بمواءمة تشريعاته الداخلية مع هذه المواثيق. كما تُلزم المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولة بعدم الاحتجاج بقانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ التزاماتها الدولية.

في هذا السياق، يُعد غياب تشريع وطني خاص بمكافحة خطاب الكراهية ثغرة قانونية خطيرة، تُسهم في تفشي العنف الرمزي والإقصاء السياسي والاجتماعي، وتُعرّض البلاد لمزيد من الانقسامات والانتهاكات، لا سيما في ظل النزاع القائم والانهيار المؤسسي. ويُوصى بإدراج نصوص صريحة في التشريعات الجنائية والمدنية السودانية تُجرّم خطاب الكراهية والتحريض على التمييز، وتكفل آليات فعالة للوقاية والحماية والمساءلة.

الاستنتاجات العامة

تكشف نتائج هذا التقرير عن صورة مقلقة لمستوى انتشار وخطورة خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي السوداني، خاصة خلال السياق الذي تفجّرت فيه الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023. فقد تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة موازية للصراع، لا تُدار فقط بالسلاح، وإنما باللغة المحمّلة بالتحريض والتخوين والإقصاء، والتي لعبت دورًا حاسمًا في تغذية العنف الميداني وتوسيع رقعته.

أظهرت المنهجية المعتمدة، التي دمجت بين التحليل النوعي (باستخدام NVivo) والتحليل الكمي (باستخدام SPSS)، أن خطاب الكراهية لم يكن ظاهرة معزولة أو عشوائية، بل نمطًا منظّمًا ومتكرّرًا يحمل سمات لغوية وهيكلية يمكن قياسها وتصنيفها. فقد تم توثيق 337 حالة منشورة على ثلاث منصات رئيسية (إكس، فيسبوك، تيك توك)، توزعت على ثلاثة أنماط رئيسية: خطاب خطير، خطاب قائم على العرق، وخطاب قائم على الرأي السياسي.

كشفت البيانات عن اختلاف في طبيعة التفاعل والتأثير بحسب نوع الخطاب والمنصة، حيث كان تيك توك الأقل من حيث عدد المنشورات، لكنه الأعلى من حيث التفاعل الجماهيري، وهو ما يشير إلى قوة الوسائط البصرية المختصرة في ترسيخ الخطاب العنيف، خاصة وسط الفئات الشابة. كما أظهرت المقارنات الكمية أن الخطاب الخطير والعرقي يحظى بتفاعل أكبر مقارنة بالخطاب السياسي، ما يسلّط الضوء على طبيعة المزاج الرقمي الميال إلى التطرف والمبالغة.

أما التحليل النوعي فقد كشف عن أنماط لغوية ثابتة وخطيرة تشمل التحريض المباشر على الإبادة، التجريد من الإنسانية، نزع المواطنة، التهكم والسخرية، الاستعلاء العرقي، التخوين، وربط الجماعات المستهدفة بالحيوانية أو النجاسة أو الخيانة. وهذه الأنماط، بحسب الأدبيات الدولية، ليست فقط أدوات رمزية بل مقدمات تمهّد لارتكاب أعمال عنف مادية.

تبيّن من خلال هذا التحليل أن خطاب الكراهية يسهم بشكل مباشر في تفاقم العنف وتحويله إلى سلوك مقبول ومبرر، كما يُعيد إنتاج منظومة التمييز الطبقي والعرقي والمناطقي داخل المجتمع، ويُبرر نزع وإنكار الحقوق الأساسية للخصوم السياسيين أو الإثنيين. إنه خطاب لا يهدد الضحايا فحسب، بل يقوّض أسس العيش المشترك، ويمزّق النسيج الاجتماعي، ويُضعف فرص بناء السلام العادل.

يتضح أيضًا أن هذا النوع من الخطاب يُعد انتهاكًا فادحًا لمنظومة قانونية متكاملة، تشمل القانون الدولي لحقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، المواثيق الإقليمية، وحتى المبادئ العامة في القانون السوداني. إذ يخالف الحق في الحياة، والمساواة، وحرية الرأي دون تحريض، ويُعد بموجب نظام روما الأساسي تحريضًا محتملًا على جرائم دولية تستوجب الملاحقة. كما يكشف التقرير عن فراغ تشريعي داخلي في السودان تجاه تجريم هذا الخطاب، رغم التزامات الدولة الدولية.

استنادًا إلى ما سبق، يمكن استخلاص جملة من الخلاصات المركزية:

إن خطاب الكراهية في السودان ليس ظاهرة عرضية، بل مكون جوهري من مكونات الصراع السياسي والعرقي، وقد أصبح أداة فعل وتأثير جماعي.

انتشار هذا الخطاب رقميًا لا ينفصل عن العنف الميداني، بل يواكبه ويشرعنه، ويؤدي إلى تطبيع الانتهاك وإضفاء الشرعية الرمزية عليه.

ضعف التشريعات الوطنية، وغياب المحاسبة، وارتفاع مستوى التفاعل مع الخطابات التحريضية، تُشكل بيئة خصبة لاستدامة النزاع، وتُهدد السلم المجتمعي على المدى البعيد.

هناك ضرورة ملحّة لتجريم خطاب الكراهية صراحة في القانون السوداني، ولتفعيل أدوات المساءلة المحلية والدولية، بما في ذلك دعم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وبعثة تقصي الحقائق في رصد وتحليل الخطاب التحريضي كجزء من البنية الممهدة للجرائم الدولية.

كما أن للجهات الحقوقية والإعلامية والمدنية دور محوري في تفكيك سرديات الكراهية، ومواجهة انتشارها بخطاب بديل يقوم على التنوع، والاعتراف، والعدالة، والانتماء المشترك.

إن مواجهة خطاب الكراهية ليست معركة لغوية فقط، بل معركة من أجل مستقبل السودان، ووحدته، وعدالته، وسلامه.

التوصيات

في ضوء ما كشف عنه هذا التقرير من تفشي أنماط خطيرة من خطاب الكراهية في الفضاء الرقمي السوداني، ومن خلال تحليل دقيق لأثر هذا الخطاب على بنية العنف المجتمعي والمؤسسي، وفي ظل الإخفاق القانوني في مواجهته، يوصي التقرير بجملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف صُنّاع القرار، والمؤسسات العدلية، والمجتمع المدني، والمنصات الرقمية، والجهات الدولية.

أولًا: توصيات للحكومة الانتقالية والمشرّعين السودانيين

– إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز، يُعرّف خطاب الكراهية بشكل واضح، ويُجرّمه دون المساس بحرية التعبير المسؤولة، مع ضمان مواءمته للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.

-مراجعة القانون الجنائي لسنة 1991 وتعديله لتضمين نصوص تُجرّم بوضوح التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الأصل أو الانتماء السياسي أو الديني، مع تشديد العقوبات على الحالات التي تُسهم في إشعال العنف أو تبريره.

– دعم استقلال القضاء والنيابة وتمكينهما من مباشرة التحقيق في القضايا المرتبطة بالتحريض وخطابات الإبادة، خاصة تلك التي تنتشر عبر الوسائط الرقمية وتُهدد السلم الأهلي.

– توجيه أجهزة الدولة الإعلامية والتعليمية نحو إنتاج خطاب وطني بديل يُكرّس للمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع، ويُناهض العنصرية والتمييز التاريخي.

ثانيًا: توصيات للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية

-إطلاق حملات توعوية مستمرة تستهدف الجمهور العام بمخاطر خطاب الكراهية وآثاره القانونية والاجتماعية، مع التركيز على الفئات الشابة النشطة على المنصات الرقمية.

-بناء منصات للرصد والتوثيق المستمر لخطابات الكراهية الرقمية، تعمل على تحليلها وفق معايير علمية، وربطها بالتحولات السياسية والميدانية.

-تقديم الدعم النفسي والقانوني لضحايا خطاب الكراهية، سواء من الأفراد أو الجماعات المستهدفة، بما في ذلك حملات التضامن المجتمعي، وتوفير المساعدة القانونية في حالات التحريض والتهديد.

-تدريب الصحفيين والمستخدمين الرقميين والفاعلين الإعلاميين على آليات رصد وتفكيك خطاب الكراهية، وعلى إنتاج محتوى بديل يُعزز ثقافة التسامح.

ثالثًا: توصيات لمنصات التواصل الاجتماعي وشركات التقنية

-تطوير خوارزميات الكشف المبكر عن خطاب الكراهية باللهجة السودانية واللغة العربية المحلية، مع تعزيز التعاون مع منظمات حقوقية سودانية لرصد وتحديد المحتوى الضار.

-تعيين مراجعين محتوى من السودان أو على دراية بالسياق الثقافي والسياسي المحلي لفهم الرموز والإشارات الخاصة بخطابات الكراهية في السياق السوداني.

-نشر تقارير دورية عن إجراءات المنصة تجاه خطاب الكراهية في السودان، تشمل عدد الحالات المحذوفة، والبلاغات المستلمة، وأشكال التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

-إنشاء آليات طعن شفافة للمستخدمين الذين يتم حظر محتواهم، مع توفير قنوات واضحة للإبلاغ عن خطاب الكراهية، وتعزيز الشفافية في قرارات الحذف والتقييد.

رابعًا: توصيات للآليات الدولية والإقليمية

– توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان لتشمل الرصد المنهجي لخطاب الكراهية الرقمي، واعتباره مؤشرًا مبكرًا على الجرائم الجسيمة في النزاع السوداني.

– دعم جهود المحكمة الجنائية الدولية في تتبّع العلاقة بين خطاب الكراهية والتحريض العلني على الجرائم ضد الإنسانية، واعتبار صانعي هذا الخطاب مسؤولين جنائيًا إن ثبتت صلتهم بنتائج ميدانية.

– حث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الإفريقي على دعم مبادرات لبناء قدرات مؤسسات العدالة السودانية في التعامل مع خطاب الكراهية.

– إدماج خطاب الكراهية بوصفه أداة للعنف في جميع تقارير آليات المراقبة الأممية الخاصة بالسودان، خاصة تلك المتعلقة بحالة حقوق الإنسان، والنزوح، والعدالة الانتقالية.

مراجع :

– العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد بموجب بتاريخ 16 ديسمبر 1966، ودخل حيز النفاذ في 23 مارس 1976.

– الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز – العنصري، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم ، بتاريخ 21 ديسمبر 1965، ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969.

– اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، اعتمدت في 23 مايو 1969، ودخلت حيز النفاذ في 27 يناير 1980.

– نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اعتمد في 17 يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 يوليو 2002.

– اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات، التي تنطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية.

– الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (ميثاق بانجول)، اعتمد في 27 يونيو 1981، ودخل حيز النفاذ في 21 أكتوبر 1986.

– القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

– انضمام السودان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1986.

– انضمام السودان إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في عام 1977.

– التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن المادة 19 من العهد الدولي (حرية الرأي والتعبير)، الصادر في 2011.

– التعليق العام رقم 11 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 20 من العهد الدولي (حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية)، الصادر في 1983.

ملاحق :

– رسوم بيانية: (انقر علي الرابط)

– امثلة: (انقر علي الرابط)

– جداول: (انقر علي الرابط)